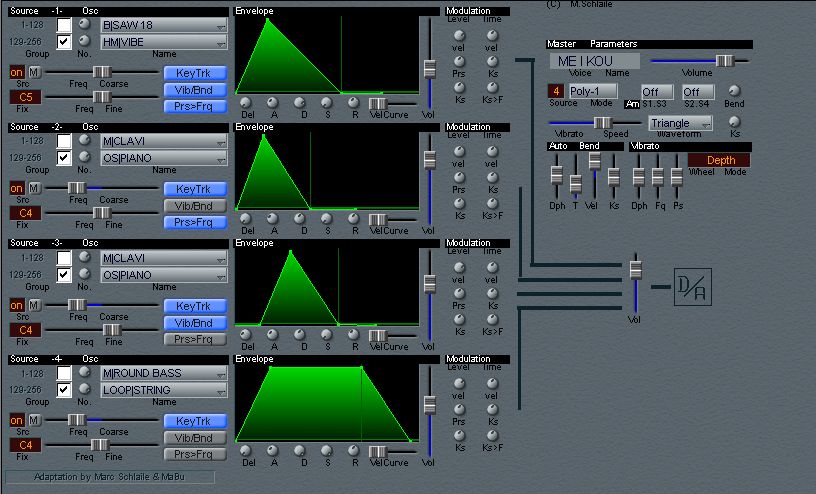

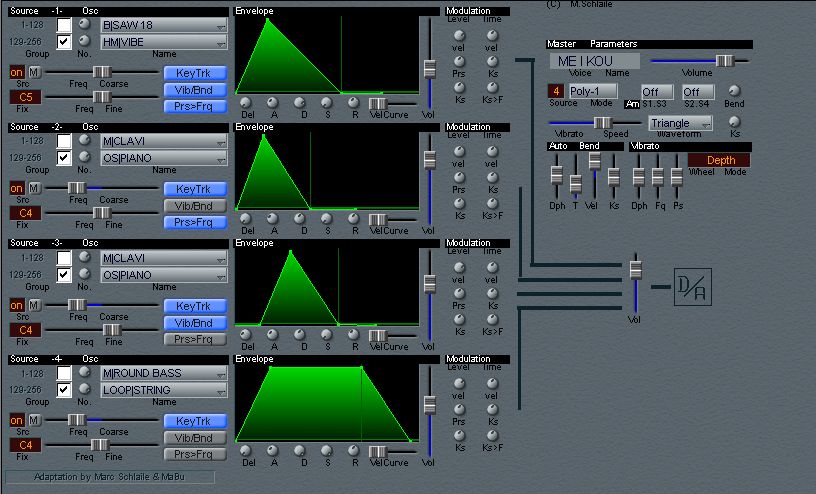

SOUND DIVER(ユニバーサル版)の画面でそれを見てみましょう。

1.はじめに

さてさて、ちょっとした昔話になりますが、お付き合いの程を。

皆さんご存知のように、シンセサイザーはアナログ時代→デジアナ時代→フルデジタル時代(現在)

と進んできました。で、フルデジタル時代初期には面白いシンセが

たくさんあったのですね、これが。YAMAHAの名機DX7やKorgのDW8000、DSS-1、

CASIOの(!)CZシリーズ、RolandのD-50......。YMAHAのFM音源以外は基本的に

DCF、あるいはそれに相当するパートを持ち、アナログライクなプログラミングが

出来るようになっていました。やはり当時のユーザーにはアナログシンセのほうが

なじみやすかったのでしょうね。で、1988年のことらしいんですが、K3→K5と発売してきた

河合楽器がK1というシンセを出しました。わたしゃ名前からして、てっきりK1が最初の

KAWAIシンセだと思ってたんですが、そうじゃないんですね。

当時の値段からしてエントリー・モデルだったようなんですが。

で、こいつがちょっと変わっています。なんてったって、

「フィルターが無い」んですのよ、奥様。

あらまぁ。じゃあ、音色変化ってどうやってつくるんですの?

それはね、内蔵の256波形のうち最大4波形を選択、DCAエンベロープ

を駆使してつくり出すんですのよ、おほほほほ。

たとえば鋸歯状波だけでも1〜18までありまして、それらが時間的に

ずれて出現することで音色変化をつくりだすんですのよ、お〜ほっほっほ。

.....やめましょうね。

ま、基本的には音色変化をいくつかのステップに分けて考えることで

音色変化をつくるのですね。

で、順番に選択した波形が聞こえてくるわけです。

このシンセの出音がまた強力で、K1m、K1rと2台持ってるくらい大好きなんです。

さて、K5000にもPCM波形が122内蔵されていますよね。

私は倍音加算部の補助として捉えていたのですが、

もしかしたらとんでもない勘違いをしてるんじゃないでしょうか?

確かにK5000のウリは膨大なパラメータを駆使する倍音加算部ですが、

PCM波形をK1式に使うことでまた別の面が現われるんじゃないでしょうか?

うむ、早速PCMだけでK1を模したプログラミングをやってみましょう!

2.考え方と制約条件

まず、K1の構成について再確認してみますね。

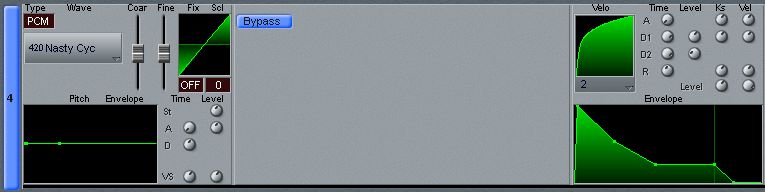

SOUND DIVER(ユニバーサル版)の画面でそれを見てみましょう。

DCO→DCAというシンプルなセクションが四系統あるのがわかっていただけると思います。

DCOで使用する波形を選択し、各DCAのエンヴェロープで選択した波形の出現時間を決定しているのですね。

「波形の出現時間」なんていっても判りにくいですから、上のパッチを分解して、ソースを一つづつ聴いていきましょうか。

あ、聴くのは良いけれど、K1にはエフェクトがありませんから、外部エフェクターでコーラス+リバーブをかけておきますね。

まずはSOURCE1。

SOURCE2。

SOURCE3(KEY

ON DELAYという機能で発音を少し遅らせています)。

SOURCE4。

これらそれぞれに独立したエンヴェロープをもつ波形を一つづつミックスしていくと、

SOURCE1+SOURCE2

SOURCE1+SOURCE2+SOURCE3

SOURCE1+SOURCE2+SOURCE3+SOURCE4(最初は単音、次に和音です)。

ね、単体の波形からは想像も出来ないような音が創れちゃったでしょ?

これがK1の音作りなんです。要はむき出しの波形達によるレイヤー・サウンドなんですね。

以上でK1というシンセが大体判っていただけたかと思います。

さて、ここでK5000でK1をマネっこするにあたり、以下のような制約条件を

自分に課すことにします。すなわち、

1.私はPCM波形しか使いません

2.私はフィルターを使いません

3.私は必要な音色変化をすべてPCM波形の選択とDCAのエンヴェロープで作り出します

の3つです。

ううっ、なんだか「うるとらの誓い」みたいだなあ....。

結構厳しい内容ですね〜。ま、制約条件がなければ、いつものように、わやくちゃな内容に

なってしまうのが目に見えてますから、これくらいが良いところでしょう。

3.K5000でのシミュレーション

さて、と。どんな音を作ったものかなぁ....。む〜ん、こうしましょうか。

「プログレに使えそうな音」ってのを考えてみることにしますね。まぁ、抽象的な表現ですが、

そうだなぁ、K・Eさんが(笑)使いそうな音っていうことで考えてみましょうか。

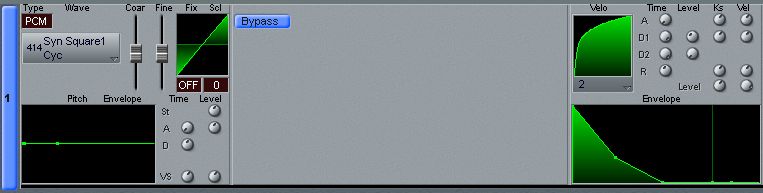

K5000には342〜464の122波形が内蔵されています。

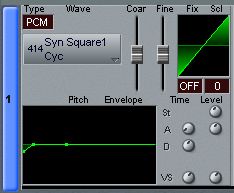

その中から、基本となる波形を選んでみましょう。ここでは

NO.414(SYN.SQUARE1)を使ってみることにします。DCAエンヴェロープはこんな感じです。

がはははは、面白くもなんっともありませんね。そりゃそうですね、なんてったって剥き出しの矩形波なんですから。

ちょっとアタックに何か欲しいなあ....む〜、やっぱりブラスっぽいアタックかなぁ...。

じゃあ、No.378(Trombone atack)を足してみましょうか。

ぷぁ。.........ってこれだけかいっ!

まぁ、そりゃそうですね。だってアタックだけのPCM波形なんだもん。

ループ波形ではないので、持続音にはなりませんものね。どんなにエンヴェロープを

いじっても、元波形よりアタックを遅くする&減衰を早くすることしか出来ないのです。

えっと、それでもとにかくSOURCE1の音と混ぜてみましょうか。

あ〜、さっきよりもいい感じかな?

でも、なんかやだなぁ。なんとかリリース&サスティンでもうちょっと骨のある感じにできないかなぁ。

そうだ、矩形波にちょっとおまけしてやることにしましょうか。

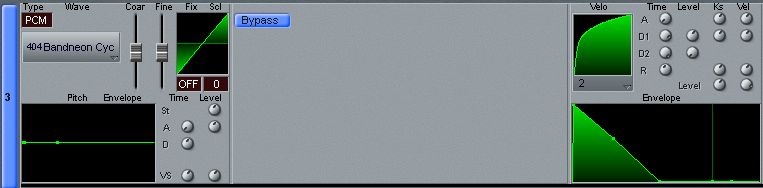

ど・れ・に・し・よ・う・か・な.....。はい、これにしましょう、

No.404 Bandneon cyc。

あれぇ〜?。良いような気もするけどなぁ.....。でも、まだちょっと物足りないなぁ。

えーっと、どうしようかな。う〜ん....。

よし、じゃぁ、アタッキーで、かつ小さなレベルでのサスティンを持つ、ちょっと刺激のある

音を混ぜることにしましょうか。

で、選んだのはNo.420 Nasty cyc。エンヴェロープをちょっといじってやって......。

こうして出来た以上4つのソースを適当なバランスで混ぜちゃうと、こんな音になるわけです。

えっと、もうちょっと遊んじゃおっかな...。

ソース1のDCOエンヴェロープにちょっと細工しちゃいますね。

こんな風にしてソース2と混ぜると、アタック部分に「ぶわっ」っていう感じが出せるんです。

ちょっと聴いてみてくださいね。ソース1+2で、最初がENVの細工なし、次が細工ありの音です。

で、ソース1から4を混ぜちゃうとこんな感じ。さらにエフェクトで仕上げてっと。

はい、こんな感じかな?少しは使える感じでしょうか。

4.考察

今回はK1に倣ってPCMのみで音を作ってみました。K5000の場合、

K1ほどはPCM波形のバリエーションがありませんが、

代わりに強力なフィルターがありますし、系統もK1より2系統多い6系統、

エンヴェロープのポイントもADDSRありますから、K1を軽く

凌駕してしまうことは想像に難くありませんよね。

さらにADDによって生み出される波形群というものもあるのですから、

これを今回使ったPCM波形に見立てて使うことでさらにバリエーションを増やせるでしょう。

あれ?ということは、またまたK5000へのアプローチの選択肢が

増えてしまったということですね。あっちゃ〜。どうしましょうか?

K5000で音を作るにも、選択肢が多すぎて、

どうアプローチすれば良いのか、またまた判らなくなってしまいました(T_T)。